如果有耐心向前翻,在我博客中有几篇关于团队的文章,比如『如何将创新设计做到业界领先』,总结了怎样搭建起创新团队,使用什么流程做好创新的设计和传播。当做好项目成为日常,团队搭建已经完成(一如banner位我们的团队大家庭) ,那么拉长时间线, 如何保持这一趋势,运营好一个团队,就成了接下来要操心的事了。

在我看来,运营一个团队的首要目标是保证团队人员和产出的可持续,至于能力的提升,文化的建设,最终都是服务于这一目标,纵观这几年,我们组的离职率明显低于周边(常年<10%),每年公司员工调研下的经理绩效指数都超越公司指数,可以说几年的摸爬滚打让我有了一些草根但实用的运营方法。这其中既有人为的方法,也需要系统的支持。

规则方法

我发现外界对设计师的工作氛围多少有些‘友好的偏见’认为设计师就该工作在一个无拘无束的环境中,仿佛不这么做创意就被扼杀了。好的环境促进创意的迸发没有错,而且政治正确得不能反对。但我认为这个自由不能走极端,「适度的规则」依然是保持团队运作的底层逻辑。

比如,我们今年在组内发布了‘UXD设计团队职业化要求’,分别在考勤,需求管理,设计评审和会议纪要等几个方向上给出明确的规则和模板。推行这个规则时我和大伙说: 每当和外部门开会,尤其是无关紧要的小会议,对方能在会议之后发出清晰的结论和下步工作,会让我感受到这个团队是个职业的团队。我们希望设计团队每个人都是这样职业化的成员,所以我们规则中有一条“主持必发会议纪要”,要求大家要有这个责任的意识。类似的“无需求不设计”“团建视为工作”等等,再小的规则,多个叠加在一起加以平时的关注和强调,那么团队的职业化水平就拉开了差距。

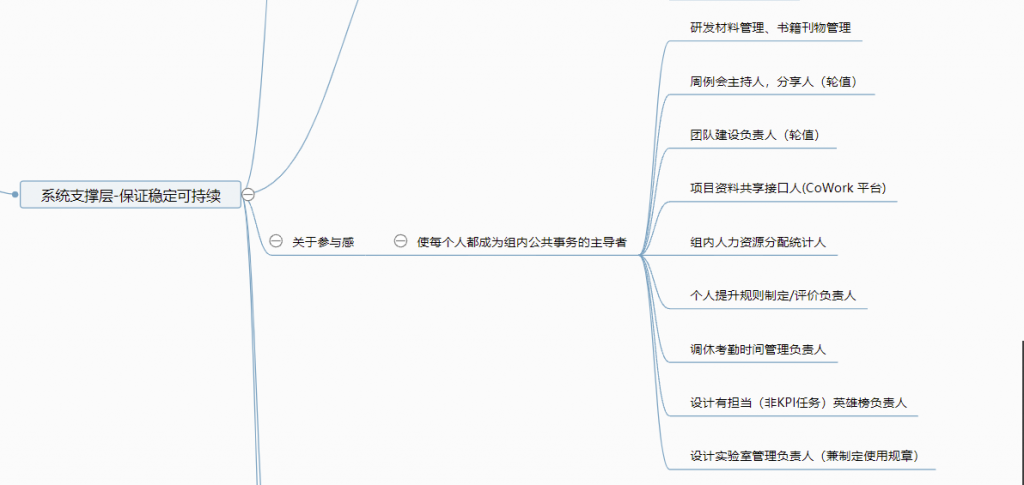

相比需要大家执行的规则,我们更多的是给出了可以促进团队公平,让团队更具参与感的规则。用参与感举例,我们希望让每个人都能成为组内团队事务的主导者,为此我们找到了超过10种公共事务,项目资料维护和管理需要接口人;个人专业能力提升材料和评价也要统一协调;组内人力统计每周都要更新;几十个研发材料的借用回收也是不大不小的责任,即使是我们的设计实验室也需要制定规章和依照规则使用。由此,团队中很多成员不知不觉成了我们的管家,参与感被我们人为主动搭建起来。

每个负责人在自己的任务的维护和执行中,不仅获得了主导事务的尊重,锻炼了协调能力,最重要的是做着做着,自己成为了团队大家庭的一员。在大家增加了参与感的同时,团队运营也更顺利了,因为 每一件都是团队运营所需的小事,但放到一起就成了团队运营好的全局。

团队文化

‘文化’很抽象,按学院派的思路,使命、愿景、价值观是团队文化的基础,但用3个抽象的词去解释一个更抽象的词看上去很不直观。我认为可以用更简单的方式去理解,团队文化的形成,取决于一系列关键的人和关键的事,连在一起便是团队文化。

我们的文化是吃苦耐劳,那必定少不了一两件艰苦卓绝的奋斗故事,我们的文化是精益求精,那么吹毛求疵的人必定不只一个两个,这些人和事被大家熟知和传播后,团队内的人会被潜移默化影响并跟随这个行为模式而动,团队外的人会因为这些人或事形成对团队的认知,这就形成了文化。

我们团队的文化是什么? 如果只用几个字来形容,我认为是 ‘不甘平庸’ . 我们本身没有金字招牌,算不上顶级团队,但这不意味着我们就要泯然众人,我想如果哪天我看到一个流水线式的,平庸的设计团队,我们一定会寻求改变,而事实上我们在突破传统设计团队的路上一直在努力,我们每年做软硬件一体的自研产品,推出过“是设计师就撑100秒”的设计圈传播事件,用我们引以为豪的技术能力,搭建辅助设计师能力的智慧工具集 xiaohui.ai;每一个都是去传达我们这一不甘平庸的声音。我也希望用这个不敢平庸的文化去推动团队的不甘平庸的项目故事,不断形成外界对我们团队文化的认知。

工具支持

说到系统支持,对于懂技术能动手的设计团队来说,自信满满。 我们有很多定制化的团队运营需求,比如我们自己的设计工作室预定管理,我们的团队任务轮询制度的执行,团队设计用模板的实时查询及复用,现有工具满足不了。没有工具难不倒我们,自己做一个便是。所以现在我们的同事打开微信,最快的速度就能看到我们组自己定制的UXD微信小程序。

需要预定我们自己的实验室?我们有自己的专属系统;手头缺团队资料?微信一键下载本地或转发。下周的周会分享和主持是谁?打开小程序即可了解。尤其是开头说到的团队规则,推行起来也容易多了,毕竟打开我们小程序的组内资源,组内规则赫然在列。

团队的成长正如一个人的成长,团队的运营就是对自身成长负责的过程,我认为过去几年我们有成长,但接下来团队在运营中必定不会平静,毕竟不甘平庸的一个外在表现就是喜欢折腾,2021,继续坐稳启航~